マーケティングや商品開発の現場で頻繁に使われる「インサイト」という言葉。

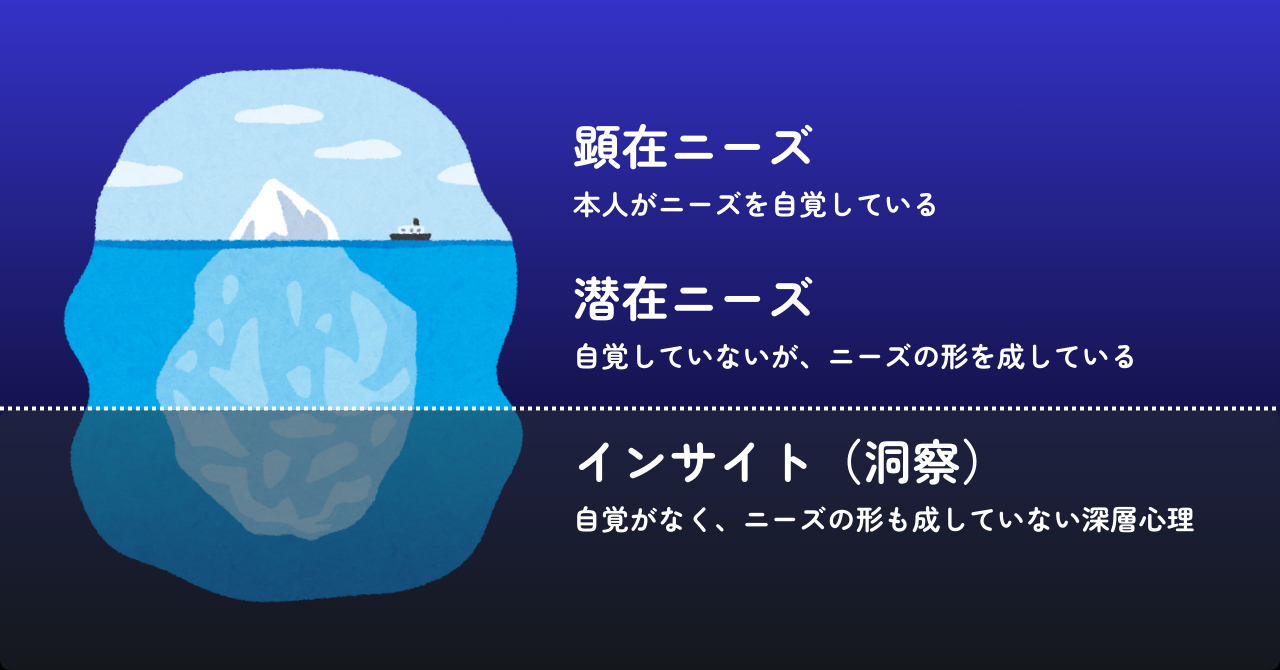

よく氷山の絵で説明されています。

水面上に表出しているのが「顕在ニーズ」、そのすぐ下の水面下にあるのが「潜在ニーズ」です。

そして、みなさんも既にご存知の通り、その下のさらに深いところに潜んでいるのが

「インサイト」ということになります。

• 顕在ニーズ:ユーザー本人がニーズを自覚している。

• 潜在ニーズ:本人も気づいていないが、ニーズの形は成している。

• インサイト:深層心理 ~自覚がなく、ニーズの形も成していない。

一般的に言われていることを総括すると、この理解で合っていると思います。

ユーザー調査では、エスノグラフィーの行動観察や1対1でのデプスインタビューなどの手法が

用いられますが、「深層心理」まで辿り着くには心理学者でなければ難しいのかもしれません。

現実には、「潜在ニーズ」の発掘に留まっていそうです。

(潜在ニーズも、本人が言語化できないので、それを明確にすることは、大変意義があります)

潜在ニーズとインサイトの違い

マーケティングにおいて、潜在ニーズとインサイトの違いを見極めるのは容易ではありません。

境界線は曖昧です。

様々なユーザー調査を行う会社に所属するわたしもどれがどっちか混乱してしまいます。

ただ、「哲学」なら説明がつきそうです。例を挙げてみたいと思います。

◉ 哲学的視点:ルサンチマンと優越コンプレックス

19世紀のドイツ人哲学者・ニーチェが提唱した「ルサンチマン」という概念があります。

これは、弱者が叶わない強者に対して内面に抱く、

「憤り・怨恨・憎悪・非難・嫉妬」といった感情のことです。

羨望や劣等感を素直に認められず、この感情が反抗的な行動に表れます。

例えば、ヘルシーでお洒落な食生活を心掛けている人に対し、劣等感を感じるもののその事実に蓋をし、

その人の生活スタイルを否定したり、自分はジャンクフードでいいんだと主張する

といった態度に出てしまう心理が、それに当たると考えます。

ここでの潜在ニーズは、「打ち負かしたい、マウントを取りたい」という欲求です。

その奥にある深層心理は何でしょう。「劣等感や自信のなさ」だったりする可能性があります。

もしそうだとすると、その人は、アドラー心理学で言うところの「優越コンプレックス」を

抱えているということになります。

本人も気づいておらず、ニーズの形も成していない深層心理=インサイトという理屈からすると、

ここまで深いところまで到達しなければいけなくなるので、調査でそれを引き出すのは至難の業です。

潜在ニーズが洞察の対象になっているのも頷けます。

インサイト代表例とされる大戸屋の店舗戦略

哲学の例が「心の闇」の話になってしまいスミマセン!

ここからは、話題を前向きなビジネスの事例に切り替えたいと思います。

マーケティングでのインサイトの説明に、

「大戸屋ごはん処」の店舗戦略がわかりやすい例としてよく挙げられています。

それまで男性客のイメージが強かった店舗に女性も気兼ねなく入れるよう、

店舗を人目につく1階ではなく、2階以上や地下に設けた施策です。

(今では年齢性別関係なく利用できるお店と認知されていますが…)

「女性が人目を気にして入店をためらう」ということが、インサイトとされていますが、

これは厳密には潜在ニーズです。

本人も自覚している可能性が高いので、顕在ニーズなのかもしれません。

それだけ、ビジネス目的の調査において、潜在ニーズとインサイトの違いは曖昧です。

米国の文化人類学者ルース・ベネディクトの著書「菊と刀」を引用して、日本は「恥の文化」だからだ!

と深堀りしても、学術的過ぎて、商品開発にはあまり役に立たないでしょう。

インサイトには、人文学的な視点が必要!?

とは言え、大戸屋のケースは日本の事象なので、

深層心理レベルまで深堀りせずともその心理をすぐに理解できます。

海外の場合だと、その国や地域の「文化的な要因」などが絡んでくるので掘り下げが必要です。

海外の人が、カウンターに仕切りのある一蘭の「味集中カウンター」のことを理解するのに、

日本人の文化を知ることも必要だと考えると、わかりやすいかと思います。

弊社トリニティでも、手探りながらインサイト発見に取り組んでいます。

それに向けていくつかの実践的アプローチを取っているので、ご紹介させてください。

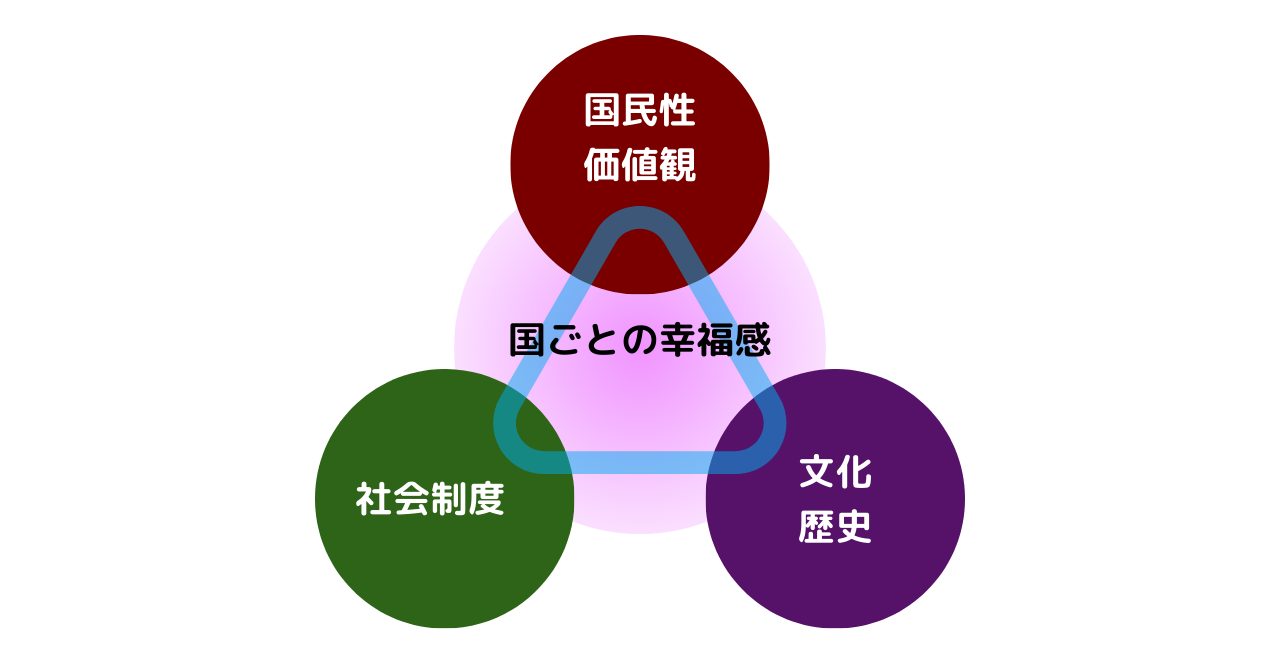

💚幸せ✕ヒトの価値観と文化・制度関係性の探究プロジェクト

弊社が携わった或るクライアントワークでは、依頼企業の研究チームが立てた

「幸福感は、国民性や価値観、歴史・文化、社会制度の相関に由来するのではないか?」

という仮説の下、学習や仕事をテーマに、幸福度が高いとされる北欧諸国をはじめ、

米国・アジア諸国・日本における「国民性✕制度✕文化」の相関関係をひも解きました。

それまで私たちは、北欧の人々は自分軸で物事を判断できるから幸福度が高く、

日本人は他者評価を気にするため幸福度が低いといった、表層的な見方に留まっていました。

しかし、このアプローチを用いることで、それぞれの価値観がどのように形成されてきたのかを

深く掘り下げ、

漠然としていたウェルビーイングの概念を構造的に把握することができました。

その結果、国ごとの特徴や課題がより鮮明になり、近年注目される職場のウェルビーイングを

俯瞰的に把握し、

効果的な施策検討につなげられたと実感しています。

本プロジェクト自体はインサイト調査そのものではありませんが、

本来の意味での「インサイト」に迫る有効な手段の一つになり得るのではないかと考えます。

なお、この成果はクライアント企業内で共有された後、同社が作成した社外向けコンテンツとしても

発信されました。

インスピラボReport2023ー幸せに働くためのインスピレーション

🌎️海外市場調査メソッドの開発

また、別の案件では、海外市場において「未だ表面化していない課題を抽出する調査メソッド」を

顧客企業と共に開発しました。

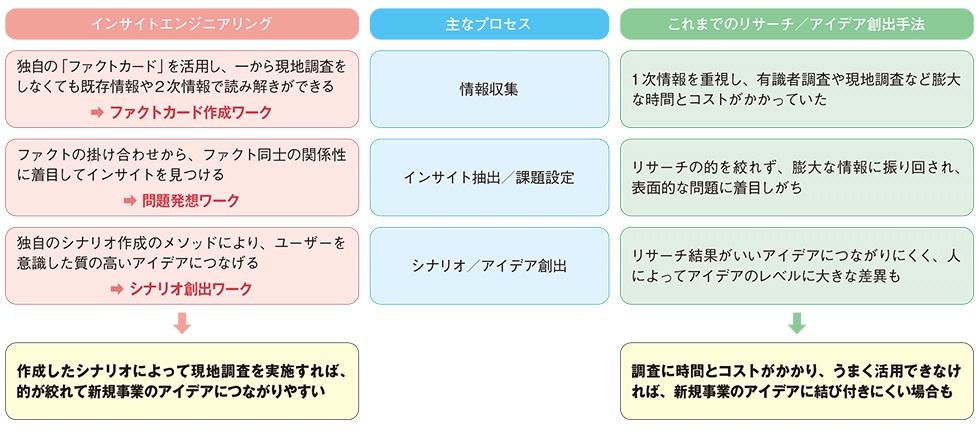

「インサイトエンジニアリング」と、これまでのリサーチ/アイデア創出手法との違い

※トリニティと静岡文化芸術大学の資料から日経クロストレンド編集部が作成した図

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01034/00006/

私たちが考案した手法は、いきなり現地調査に臨むのではなく、

事前に既存情報や二次情報を基にファクト同士の関係性を整理し、

「より解像度の高い課題」を先に抽出しておく点で従来の調査法とは異なります。

そうすることで、実査でのインサイトの精度を高められるメリットがあります。

具体的には、事前調査で得たファクトをカード化し、

それらを掛け合わせることで課題を浮き彫りにし、問いを立てます。

この作業はワークショップ形式で行われます。

その問いから導き出した仮説シナリオを出発点として、現地調査を実施する流れです。

このプロセスを経ることで、企業のプロジェクト担当者と私たちが調査に入る時点で

現地の文化・習慣・流行への理解を既に共有しており、

結果としてインサイトの精度を大きく向上させることが可能になります。

「現地調査なし」で海外市場リサーチ インサイトやアイデアも創出

リサーチからインサイトやアイデアの創出までを効率的に推進できる新しい手法として、トリニティなどが開発した「インサイトエンジニアリング」が大きな注目を集めている。現地に行かずとも、既存情報から効果的な海外市場分析ができるという。

![]()

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01034/00006/

どちらのプロジェクトも単なるデータ分析に留まらず、

「文化や心理の文脈を読み解く力」が重要な役割を果たしました。

AIの急速な進化によって調査の自動化が進む一方で、

リアルな経験を持つ人間が知恵を絞り、現場で身体感覚を伴いながら

インサイトを掘り起こすことの重要性は、むしろ高まっていると感じています。

私たち自身も、事業開発や戦略立案に資するインサイトを導き出すための新たな手法を、

日々試行錯誤しながら探求しています。

これからも新しい気づきを実践に反映させ、より価値あるアプローチを

追求していきたいと考えています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

文:トリニティ株式会社・篠﨑美絵

この記事をお読みになりご関心をお持ちの方へ。

トリニティでは、独自の視点で生活者や文化のインサイトを探る調査を行っています。

ご興味のある企業・団体の方は、ぜひお問い合わせフォームよりご相談ください。